ПИСТОЛЕТ-ПУЛЕМЕТ ШПАГИНА

Военные конфликты 1930-х годов и особенно советско-финляндская война 1939-1940 гг. убедили руководство Красной Армии в эффективности такого вида оружия как пистолет-пулемет. Имеющийся на вооружении пистолет-пулемет Дегтярева (ППД) несмотря на высокие характеристики был сложен и дорог в производстве. Затраты на производство одного ППД были сопоставимы с производством одного ручного пулемета ДП-27, который объективно был гораздо эффективнее в бою. Перед советскими оружейниками была поставлена задача по разработке максимально простого и дешевого пистолета-пулемета, пригодного для массового производства.

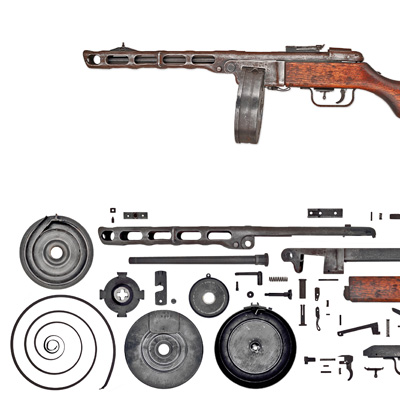

Активную работу в этой области проводили конструкторы Г.С. Шпагин и В.Г. Шпитальный. Полигонные испытания и технологическая оценка предъявленных к рассмотрению образцов в конце ноября 1940 года показали, что при близких боевых качествах обоих проектов пистолет-пулемёт Шпагина был намного более технологичен в производстве. Для производства необходимых для модели Шпагина 87 деталей требовалось 5,6 станко-часов, в то же время образец Шпитального требовал почти в пять раз больше времени и материалов. Такая простота конструкции была достигнута потому, что большинство деталей нового оружия изготавливались методом штамповки и потом сваривались между собой. Сложной механической обработке на станках подвергались только ствол и затвор. Идея массового применения штамповки в оружейном производстве родилась у Г.С. Шпагина после экскурсии на Горьковский автозавод. Наглядно увидев, как облегчает штамповка готовых деталей производство автомобилей, он решил применить её при разработке нового пистолета-пулемёта. 21 декабря 1940 г. ППШ-41 был принят на вооружение Красной Армии.

Автоматика ППШ работает по схеме использования отдачи со свободным затвором. Спусковой механизм допускает ведение стрельбы очередями и одиночными выстрелами. Предохранитель расположен на рукоятке взведения затвора и во включённом состоянии блокирует затвор в переднем или заднем положении. Прицельные приспособления поначалу состояли из секторного прицела (дальностью от 50 до 500 м) и неподвижной мушки. Позже был введён перекидной L-образный целик для стрельбы на 100 и 200 метров. Оружие оснащено крайне эффективным дульным тормозом и компенсатором отдачи, выполненными в виде скошенного среза на конце кожуха ствола. Благодаря им, раскаленные пороховые газы, вылетающие вслед за пулей, из ствола оружия, направляются в сторону противоположную направлению отдачи. Благодаря этому существенно уменьшается подбрасывание оружия и соответственно меткость стрельбы. Боепитание пистолета-пулемета осуществляется из дискового магазина емкостью 71 патрон. Начиная с 1942 г. для ППШ также стали производит секторные магазины на 35 патронов. Они были гораздо легче и проще в производстве чем дисковые, их было гораздо быстрее снаряжать в боевой обстановке.

Благодаря невероятной простоте конструкции и отличным боевым характеристикам ППШ стал самым массовым пистолетом-пулеметом Второй мировой войны. В общей сложности было произведено порядка 6 млн. ППШ. Производство нового пистолета-пулемета было налажено по всей стране, даже на непрофильных заводах, никогда до этого не производивших оружие. Ими снабжались целые роты и батальоны автоматчиков, появившиеся в составе Красной Армии к концу 1942 года. К концу войны этим оружием было вооружено порядка 55 % процентов бойцов Красной Армии, и оно стало неотъемлемой частью образа советского солдата военной поры. Такое насыщение боевых частей автоматическим оружием во многом позволило Красной Армии переломить ход войны, получив значительное преимущество над противником в ближнем бою. Бойцы ценили оружие Шпагина за простоту и надежность, ему дали уважительное прозвище «ПаПаШа».

ППШ-41 по праву можно назвать одним из главных символов Великой Отечественной войны, настоящим Оружием Победы.

ТТХ ППШ-41

|

Калибр |

7,62 мм |

|

Масса без патронов |

3630 г |

|

Размеры: |

|

|

Начальная скорость пули |

500 м/с |

|

Емкость магазина |

35/71 патр. |

|

Темп стрельбы: |

900-1000 выстр/мин |

|

Прицельная дальность |

200 м |